Die Ursachen für Brände in der Landwirtschaft

Brände in landwirtschaftlichen Betrieben sind keine Seltenheit und haben oft schwerwiegende Konsequenzen. Die vielen brennbaren Materialien wie Heu, Holz oder Treibstoff sowie die baulichen Gegebenheiten und die zahlreichen Maschinen und Geräte machen Bauernhöfe für das Feuer zu einem leichten Ziel.

Wie bei den Wohngebäuden werden auch in der Landwirtschaft viele Brände durch Unachtsamkeit verursacht: elektrische Installationen weisen Mängel auf, heisse Geräte stehen zu nah an brennbaren Materialien oder Kamine werden nicht ausreichend gewartet. In diesem Blogbeitrag gehen wir den Brandursachen bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden auf den Grund.

Anzahl Brände und deren Schadensumme

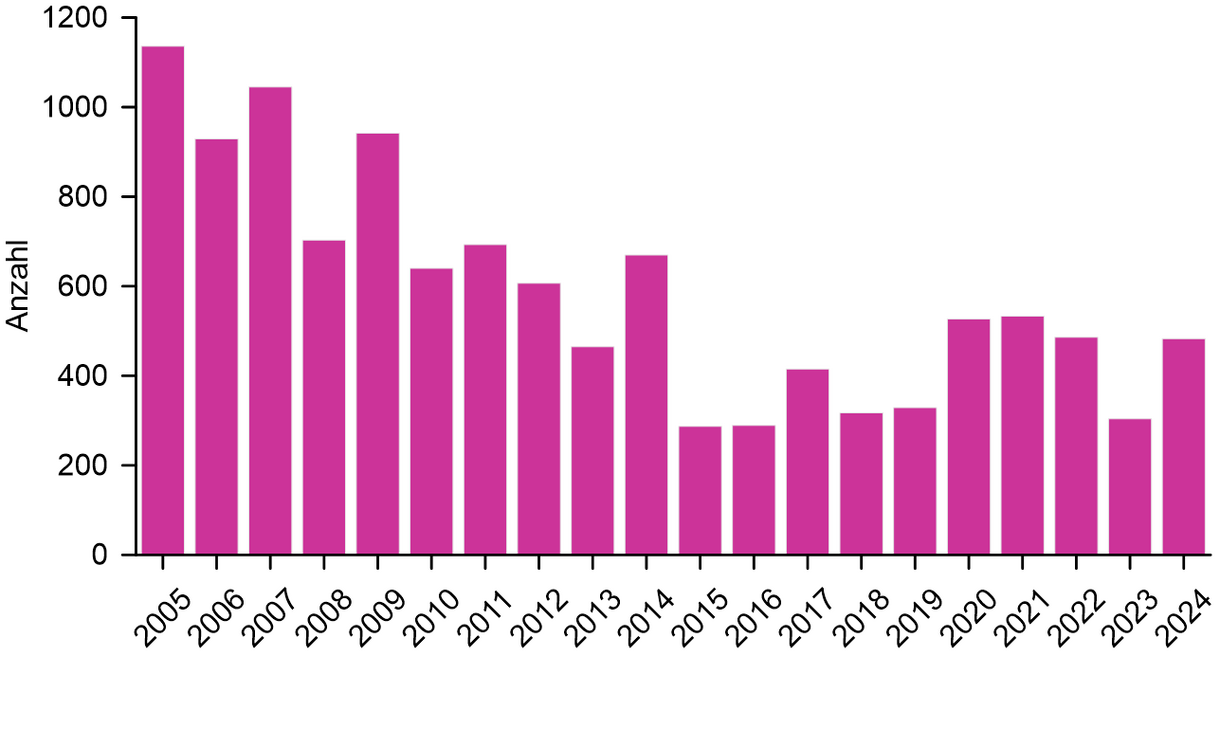

Zwischen 2005 und 2015 ist die Anzahl der Brände in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden kontinuierlich zurückgegangen. Seit 2016 ist jedoch eine Stagnation erkennbar. Im Durchschnitt verzeichneten die 19 Gebäudeversicherungen in den letzten 10 Jahren jährlich 400 Brände in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden. Hochgerechnet auf die ganze Schweiz sind dies rund 500 Brände pro Jahr.

Anzahl Brandfälle in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden:

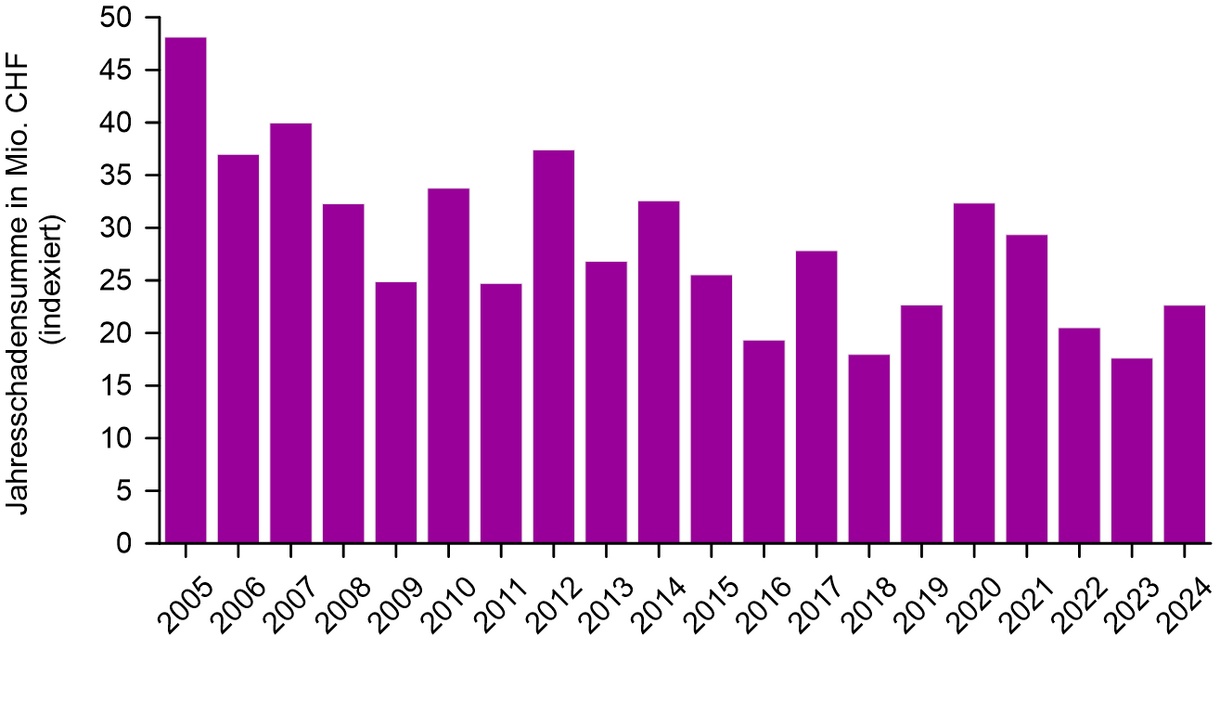

Diese 400 registrierten Brände verursachten in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt Schäden von rund 24 Mio. Franken pro Jahr. Wiederum hochgerechnet auf die ganze Schweiz sind dies rund 30 Mio. Franken pro Jahr. Darin eingerechnet sind die Schäden am Gebäude, nicht jedoch an Tieren, Fahrhabe oder Fahrzeugen.

Schadensumme in landwirtschaftlichen Betriebsgebäude:

Was sind die Ursachen?

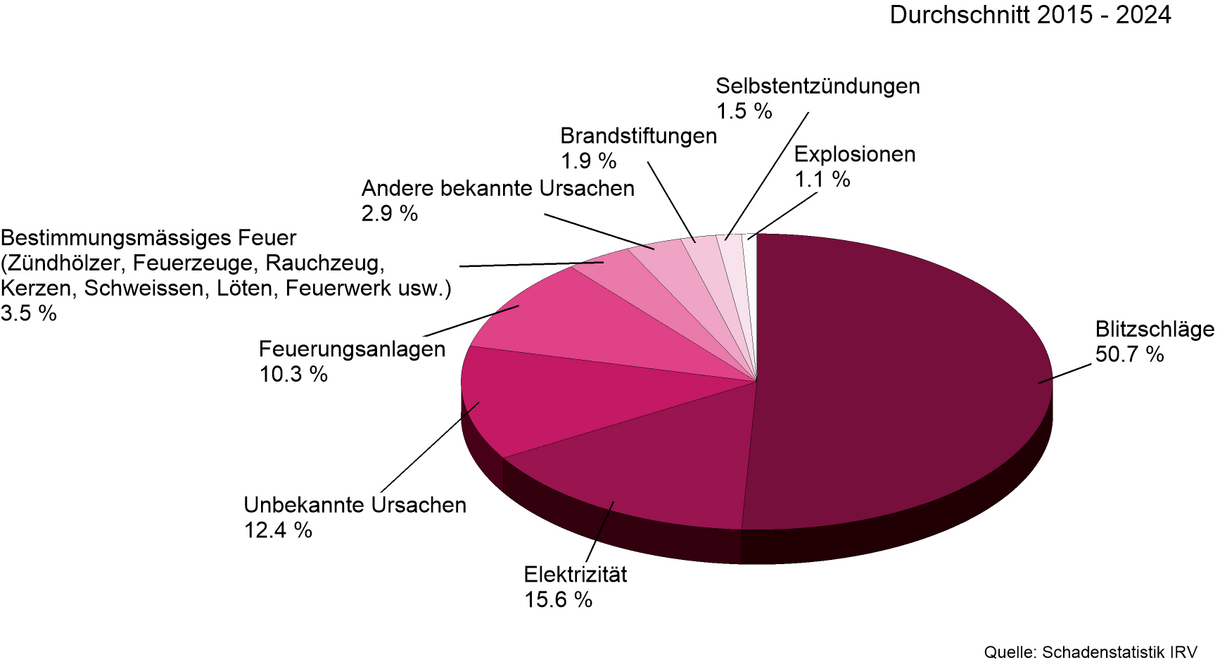

Die statistische Auswertung über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre zeigt, dass die Brandursachen sehr vielfältig sind. Sie reichen von Blitzschlag über Feuerungsanlagen bis hin zur Selbstentzündung von Heu.

Mittlerer Anteil der Ursachen (Hauptkategorien) an der Anzahl der Brandfälle

Die drei häufigsten Schadenursachen

Werfen wir einen genaueren Blick auf die drei häufigsten bekannten Schadenursachen der letzten 10 Jahre: Blitzeinschlag, Elektrizität und Feuerungsanlagen.

1. Blitze

Am weitaus häufigsten werden Gebäudeschäden durch Blitze verursacht. Landwirtschaftliche Betriebsgebäude sind von allen registrierten Gebäudeschäden mit 50,7% überdurchschnittlich stark betroffen. Dies ist auf die oftmals exponierte Lage der Gebäude zurückzuführen.

Unterschieden wird zwischen direkten und indirekten Blitzen. Ein direkter Blitzschlag trifft das Gebäude unmittelbar. Bei einem indirekten Blitzschlag schlägt der Blitz in der Nähe ein und die Energie gelangt über Leitungen ins Gebäude. Dadurch können elektrische Installationen und die daran angeschlossenen Geräte stark beschädigt werden. Zudem kann dies zu Verletzungen und Bränden führen.

- Indirekte Blitze sorgen für 38,6% aller Schäden bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass die indirekten Blitzschläge im allgemeinen nur zu geringen Schäden führen. Meist sind dies Überspannungsschäden an elektrischen Installationen und Anlagen.

- Ein direkter Blitzeinschlag setzt in Sekundenbruchteilen enorme Energie frei und erzeugt Temperaturen bis zu 30'000 Grad Celsius. Dies kann ungeschützte Gebäude sofort in Brand setzen. Eine grosse Gefahr für Menschen und Tiere besteht zudem durch herumfliegende Trümmerteile, die durch die explosionsartige Verdampfung von Feuchtigkeit in den Bauteilen entstehen.

Obwohl landwirtschaftliche Betriebsgebäude sehr häufig von Blitzschlägen betroffen sind, beträgt der Anteil der Blitze an der Schadenssumme nur 2,1% bei indirekten und 5,0% bei direkten Blitzschlägen. Mit einem Blitzschutzsystem können die meisten Schäden verhindert werden.

2. Elektrizität

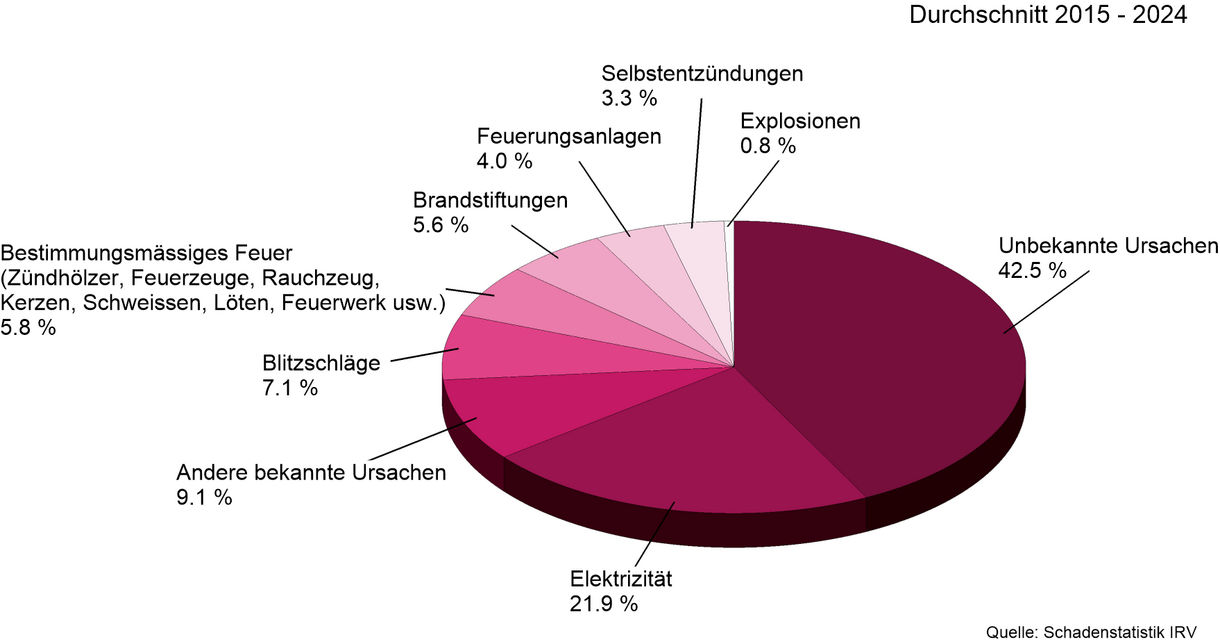

Anders sieht es bei Schäden aus, die durch Elektrizität verursacht wurden. Also durch elektrische Installationen und Geräte. 21,9% der gesamten Schadensumme in der Landwirtschaft sind auf diese Ursache zurückzuführen.

Mängel an elektrischen Installationen sind die Ursache für 6,0% aller Brände. Dazu zählen beispielsweise veraltete Leitungen, fehlerhafte Anschlussstellen, Kabelfrass durch Mäuse und Ratten oder überlastete Stromkreise. Damit sind die elektrischen Installationen eine der Hauptursachen für Brände. Entsprechend wichtig sind fachgerechte und sichere Elektroinstallationen. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen, holen Sie besser die Profis für elektrische Arbeiten. Lassen Sie zudem Ihre Gebäude mit einer Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung «AFDD-Brandschutzschalter» ausstatten.

Elektrische Geräte bergen eine Vielzahl von Brandgefahren. Beispielsweise können Verschleisserscheinungen auftreten, Kabel oder Stecker können defekt sein oder die Geräte können technische Mängel aufweisen. Mit 3,3% tragen Defekte an elektrischen Apparaten einen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtzahl der Brände.

Hier müssen jedoch auch jene Brände berücksichtigt werden, die durch unsachgemässe Bedienung dieser Geräte entstanden sind. Das können beispielsweise Brände sein, die beim Laden von Lithium-Ionen-Akkus oder beim Schleifen, Schmirgeln oder Trennen entstanden sind. Ihr Anteil beträgt 1,4%. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden deutlich niedriger ist als beispielsweise bei Wohngebäuden. Dies lässt darauf schliessen, dass die Landwirte über ein gutes Wissen im Umgang mit ihren elektrischen Geräten verfügen.

3. Feuerungsanlagen

Zu dieser Kategorie zählen Heizungen, Öfen, Cheminées, Rauchabzugsanlagen und Asche. Dabei ist zu beachten, dass solche Brände meist im Wohnhaus entstehen und sich dann auf das Betriebsgebäude ausbreiten. Letztere sind in der Regel unbeheizt. Die aufgeführten Werte betreffen somit die Betriebsgebäude, ihren Ursprung haben die Brände jedoch meist im Wohngebäude.

Ein Vergleich der landwirtschaftlichen Betriebsgebäude mit allen übrigen Gebäudekategorien zeigt: Die Landwirtschaft ist mit 4,7 % bei den Rauchabzugsanlagen und mit 1,5 % bei den Zentralheizungen überproportional stark von Bränden betroffen.

Doch warum kommt es so überdurchschnittlich oft zu Bränden bei Rauchabzugsanlagen, Zentralheizungen und Zimmeröfen? Hier ein Erklärungsversuch:

In landwirtschaftlichen Gebäuden mit Wohnteil wird sehr häufig mit eigenem Holz geheizt. Die Folge sind oft Russbrände, die durch die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe wie feuchtes Holz oder Abfälle entstehen. Aber auch zu starkes Einheizen oder Funkenflug können Brandursachen sein. Das Hauptrisiko geht also in erster Linie vom unsachgemässen Betrieb durch die Benutzer aus und weniger von der Technik selbst.

In anderen Gebäudenutzungsarten werden hingegen vermehrt automatisierte Heizsysteme wie Wärmepumpen, Öl- oder Fernwärmeheizungen eingesetzt, die weniger manuelles Eingreifen erfordern.

Besonderheiten bei den Brandursachen

Nehmen wir einzelne weitere Brandursachen, etwas genauer unter die Lupe. Auch hier beziehen wir uns auf die letzten zehn Jahre.

Bestimmungsmässiges Feuer

Die Kategorie «Bestimmungsmässiges Feuer» umfasst alle Ursachen, bei denen das Element «Feuer» bewusst eingesetzt wird. Dazu zählen Zündhölzer, Feuerzeuge, Kerzen und Rauchwaren, aber auch das Schweissen, Flexen und Löten. Die beiden letzteren Arbeiten – die Feuerarbeiten – kommen oft in landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz. Die Kategorie «Bestimmungsmässiges Feuer» trägt einen Anteil von 3,5% zu den Bränden bei, macht aber 5,8% der gesamten Schadensumme aus. Offene Feuer und Heu, Stroh und Holz sind eine gefährliche Kombination!

Auffällig und interessant ist, dass die Unterkategorie «Raucherwaren» bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden nur 0,3% ausmacht, während dieser Anteil im Schnitt über alle übrigen Gebäude bei 1,9% liegt. In der Landwirtschaft scheint man offensichtlich nach der Regel „Drinnen wird nicht geraucht!” zu handeln. Das hat sich eindeutig bewährt.

Selbstentzündung

Bei der Ursache «Selbstentzündung» verdient die Unterkategorie «Heu-Selbstentzündung» ein besonderes Augenmerk. Obwohl es in der Schweiz selten zu Heustock-Selbstentzündung kommt, ist diese Gefahr nicht zu unterschätzen. Diese Brandursache macht zwar nur 0,7% der Gesamtanzahl der Brände aus, trägt aber 2,6% zur Schadensumme bei. Übersetzt heisst dies: Wenn es mal brennt, sind die Schäden oft sehr hoch.

Motorfahrzeuge

Im Vergleich zu den übrigen Gebäudearten verursachen Motorfahrzeuge bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden vergleichsweise hohe Schäden. Diese Brandursache macht 1,1% der Gesamtanzahl der Brände aus, trägt jedoch 4,2% zur Schadensumme bei. Diese Werte werden in der Kategorie «Andere bekannte Ursachen» als Unterkategorie erfasst. Es ist davon auszugehen, dass dies auf Fahrzeuge zurückzuführen ist, die mit noch heissen Motoren in leicht brennbarer Umgebung abgestellt werden. Zum Beispiel die Traktoren in Hocheinfahrten, im Bereich des leicht brennbaren Futterlagers oder unter Vordächern der Stallgebäude. Bei den anderen Gebäudearten stehen die Fahrzeuge eher in Carports, Tiefgaragen oder auf Aussenparkplätzen.

Brandstiftung

Auch die Brandstiftung liegt mit einem Anteil von 1,9 % unter dem Wert anderer Gebäudearten (3,1 %). Hier fällt eine Erklärung schwerer. Ist es die Scheu vor den drastischen Folgen eines Bauernhofbrands? Denkbar ist auch, dass die ständige Anwesenheit von Personen auf dem Hof oder die Präsenz eines wachsamen Hofhunds abschreckend wirkt.

Die tiefen Werte beziehen sich vor allem auf Brandstiftung durch Drittpersonen/durch Unbekannt. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil an Brandstiftungen durch Eigentümer oder ihnen nahestehende Personen über dem Durchschnitt aller Gebäudenutzungsarten.

Unbekannte Ursachen

«Unbekannte Ursachen» sind für 12,4% der Brände verantwortlich. Dahinter verbirgt sich eine Ursache, die nicht identifiziert werden konnte. Auffällig ist insbesondere, dass die unbekannten Ursachen einen Anteil von über 40% an der mittleren Schadensumme umfassen, also einen überdurchschnittlich hohen Anteil zu dieser beitragen. Dies, weil gerade bei Brandfällen mit hoher Schadensumme das Feuer derart umfassend gewütet hat, dass Hinweise auf die Brandursache besonders schwierig zu finden sind.

Brandverhütung in der Landwirtschaft

Über 47'000 landwirtschaftliche Betriebe1) prägen das Bild der Schweizer Agrarwirtschaft. Diese hohe Zahl an Betrieben und die zahlreichen Nutztiere, die in Stallungen und Scheunen untergebracht sind, verdeutlichen die Verantwortung, die mit der Brandverhütung einhergeht.

Um die Sicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben weiter zu erhöhen, sind die Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) und die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) eine Partnerschaft eingegangen. Ziel ist es, Betriebsverantwortliche, Familienangehörige und Mitarbeitende landwirtschaftlicher Betriebe landwirtschaftlicher Betriebe verstärkt für die Brandgefahren zu sensibilisieren und ihnen einfach anwendbare Präventionsmassnahmen zu vermitteln.

Um dieses Ziel zu erreichen, erstellen die BUL und die BFB gemeinsam Merkblätter, Fachartikel und Flyer. Diese Informationen werden den landwirtschaftlichen Betrieben im Laufe der nächsten Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Zudem werden sie in Lehrmitteln landwirtschaftlicher Ausbildungen, Fachmessen, Veranstaltungen sowie diversen Online-Portalen publiziert.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:

1. Quelle: Bundesamt für Statistik - Landwirtschaftliche Strukturerhebung (STRU) Stand der Daten: 14.05.2024